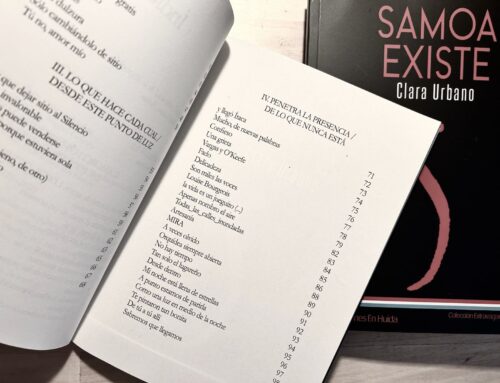

Entre todos los libros que habitan las estanterías de las librerías, de las bibliotecas, de las casas donde guardamos reposo para encontrarnos con nosotros mismos, cuando escogemos uno y lo abrimos por la primera página, tenemos la suerte de que se halle Un rompeolas en el fregadero, de la poeta Juana la Coja, publicado en 2016 por la editorial Ediciones En Huida. El pseudónimo elegido ha permitido a esta escritora guardar el anonimato que a veces requiere una poesía leída desde el silencio, con nuestra propia voz, ajena al rostro y al estereotipo con el que firma sus versos el siglo XXI. Este libro guarda su propia autonomía desde el primer momento en el que la autora nos advierte (bajo una dedicatoria a Pedro y Manuela, sus padres), que cuando comprendamos que el amor va más allá del amor a uno mismo, y que triunfar no es salvarse uno solo, sino hacerlo de la mano de las personas que te han acompañado hasta la salida, entonces también comprendemos el valor del que carece salvarse sin ellas, o acaso, morir en el intento de llevarlas contigo. El prólogo que nos invita a recorrer este camino lo escribe la joven poeta Irene X, que entre tantos gritos “la ha escuchado hasta cuando no podía”, reconoce ser aprendiz de su poesía y de su valor para afrontar las piedras cara a cara y no saltarlas como si no pasara nada, porque sí que pasa. Silvi Orión justifica su contribución a este trabajo bajo el papel de ilustradora, al que a la vista está que no le hace falta justificación: cuando hablan las imágenes, callan las palabras. El epílogo recae en las melodiosas manos del cantautor Fabián Díaz, que en esta ocasión ha dejado la guitarra a un lado para despedirse y cerrar este grifo, vorágine de emociones y de lágrimas, pero también para invitarnos a seguir descubriendo “cómo juega la vida / siempre / a ser cristal / y también espejo”, desde nuestro propio baño.

Lo que nos queda claro es que este poemario aun habiendo salido de una sola pluma, es la suma de todos los momentos en los que la autora se ha dejado abrazar por las preguntas que no sabía contestar, por el dolor que no amainaba como las tormentas, por el vértigo que da que madurar sea tan simple, “tan poca cosa / como descubrir / antes de morir / a quien te quiere de verdad / sin dejar de querer a todo el mundo”.

Los versos de Juana están llenos de canciones de Enrique Urquijo, Antonio Vega, Quique González, Sabina, Robe, Antony and the Johnsons y un sinfín de etcéteras que nos desvelan cómo en cada momento de nuestra vida al que ponemos letra, hay una canción de fondo que nos invita a bailar entre los muertos, o a resucitarlos.

Su poesía no tiene miedo, porque es un grito al monstruo que somos cuando nos dejamos engullir por este mundo o cuando lo vomitamos y descubrimos que también nosotros formamos parte de él. El lenguaje que utiliza es el de los sentimientos, tienes que estar en guardia para no derrumbarte al siguiente punto y seguido.

Es tanta la crudeza con la que se nos presenta la realidad que nos rodea, que sólo mirándola con unos ojos que le hagan justicia podemos comprenderla y, quizás, en algún momento de la historia, cambiarla o al menos cambiar la nuestra: “Mientras en alguna parte del planeta un niño nace / otro se aprieta un Happy Meal / y un tercero, que podría ser cualquiera de los dos / sostiene una pancarta que reza: // Hemos sobrevivido a una guerra / y habéis conseguido que me arrepienta”. Juana tiene claro que dentro de la crítica está la parodia, porque nos hemos convertido en una caricatura de lo que queríamos ser, “Hemos cambiado el cambiar de vida de mudarse de la ciudad al campo / o dejarlo todo e irte a la otra punta del planeta a cuidar huevos de tortuga / por cenar fruta: / es serio esto / todos los niños interiores tienen anemia”. La mejor forma de darnos hierro es plantándonos delante las imágenes que no somos capaces de ver ni con los ojos abiertos. En las noticias que hablan “de que Vargas Llosa le toca las tetas a Isabel Preysler, / de que el estado islámico siembra de minas Siria, / de la corrupción en Brasil, de ejercicios para un culo perfecto”, y parece que cuando despertamos del sueño dentro de esta vigilia por unos segundos sólo podemos desear “Que la sociedad corte con este infierno / que es acomodarse en el infierno”, pero otra vez “tenemos que irnos a publicidad”.

En el corazón de Juana convive la conciencia del dolor ajeno con la conciencia del dolor propio, como se hace evidente en el poema El buen fakir. Ese dolor propio parte de la pérdida, de la soledad o de la decepción, pero llega hasta nosotros mismos, lo hayamos vivido o no. Describe con exactitud cómo se cruzó con su peor enemigo, “allí estaba desafiante como el banderín de un córner / el hijo de puta, // y era yo”, o cómo el refrán del amor al odio hay un paso cobra sentido porque entre medias “el amor es todo / lo que odiarás / cuando se acabe”. A Juana no le tiembla la voz si se trata de revelarnos que los fantasmas que arrastramos por los pasillos a oscuras dejan huellas de barro, ella ha aprendido que es preferible “pasar por la vida discretamente con más pena que gloria / que dejando mucho, / pero mucho, / que desear”.

A los que hemos tenido en las manos este libro, me atrevo a decir que no no nos ha dejado nada, pero nada, que desear, ni tampoco indiferentes. El amor que esta mujer de almas tomar tiene por la vida desborda cada letra, fruto de la aceptación de los altibajos físicos y emocionales a los que nos vemos sometidos en el momento que tomamos lucidez acerca de la autenticidad que guarda cada instante que sucede fuera del reloj. Al leer la última página reparamos en el milagro de seguir vivos, con la certeza de que nuestro corazón no va a latir al mismo ritmo, y deseando con fervor que el día de mañana si miramos atrás:

“ (…)

Cuando mi alma, ya saben, y mi cuerpo

coincidan solo en un punto, que será de ruptura,

haber tenido la torpe, mansa, modesta, atroz, milimétricamente manirrota

costumbre de buscar

y el triunfo de haber encontrado,

refugio, y no un photocall, en los que me rodean”.

Lena Carrilero

Leave A Comment

You must be logged in to post a comment.